Вернуть «человека живого, хозяйствующего» в практику и теорию экономики можно, только осознав его созидательную роль в окружающем мире как главный смысл хозяйствования, то есть полноценной экономики

Вернуть «человека живого, хозяйствующего» в практику и теорию экономики можно, только осознав его созидательную роль в окружающем мире как главный смысл хозяйствования, то есть полноценной экономики

Человека надо вернуть в экономику — в теорию и практику!

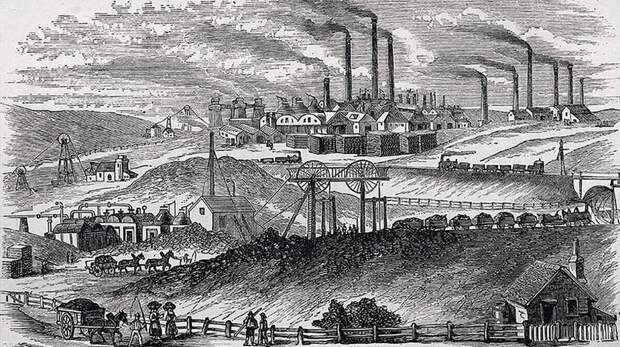

Осознаем ли мы такой важнейший исторический факт, что понятие «зарегистрированное юридическое лицо» и правовая практика использования юрлиц в экономической деятельности стали формироваться только в эпоху, когда «победила» промышленная революция? Философские рассуждения о universitas в отношении хозяйствующих групп лиц, которые велись еще в Древнем Риме и Средневековье, мы не будем считать возникновением юрлиц.Статья по теме: Ставка на повышение не сыграла

То есть это вторая половина XIX века. А понятие «общество с ограниченной ответственностью» появилось только в 20-е годы XX века в Германии. Это величайшее изменение в осознании хозяйственной деятельности людей, которое никто не заметил, или оно выпало из фокуса внимания.

Что же это значит?

Иван Иваныч любит готовить и кормить других, собирается открыть небольшой ресторан, денег у него мало. Его вероятные действия?

XXI век. Ищет соинвестора, делает бизнес-план, объясняет инвестору, когда его деньги вернутся и преумножатся по ставке дисконтирования в районе 15% в год, почему вложенные деньги принесут больше рентабельности в этом проекте при меньших рисках, чем в альтернативных проектах, в том числе в других отраслях экономики. Найдя инвестора, регистрирует юридическое лицо, определяются доли соучредителей, вносится 10 тысяч рублей уставного капитала. Нанимается персонал (Иван Иваныч может занять одну из должностей): генеральный директор, бухгалтер, повара, официанты, охранники, уборщики. Арендуется помещение. Примерно так, с вариациями.

Иван Иваныча, который любит готовить и кормить, больше нет. Во-первых, он превратился в Homo economicus, «человека экономического», цель которого — вернуть деньги с дисконтом и преумножить. Одно только общепринятое положение, что деньги сегодня не равны деньгам завтра, заставит его примерно удвоить возвращаемую сумму в перспективе нескольких лет, а сравнение теоретических перспектив альтернативных вложений плюс оценка рисков еще повысят эту сумму. Теория и практика бизнеса заставят Иван Иваныча шевелиться в отношении «максимизации функции полезности» вложенных средств, которая есть «отдача на вложенный капитал». Скорее всего, Иван Иваныч потихоньку забудет, что он хотел кого-то вкусно накормить.

Во-вторых, Иван Иваныч в рамках этого проекта не действует непосредственно как физическое лицо, он действует опосредованно через лицо юридическое. Что это по-простому значит?

Это значит, что деятельность Иван Иваныча будет обложена налогами два раза — как юрлица и как доход физлица.

Что лично он не отвечает за деятельность юридического лица своим имуществом (если не нарушал законодательство), а имущество юрлица не принадлежит Иван Иванычу, только прибыль от деятельности.

Значит, что плохо или хорошо вас кормит не Иван Иваныч с его сложной натурой и характером, а некое юридическое лицо без характера и склонностей, которое, тем не менее, мечтает стать узнаваемым брендом.

В XIX веке условный Иван Иваныч действовал бы в большинстве случаев иначе. Скорее всего, Иван Иваныч был бы человеком семейным, у него было бы несколько детей, тогда это было нормой. Если у него мало денег, то в ресторане работала бы его семья и помощники, никакого юридического лица не могло быть в принципе. Иван Иваныч с партнером заключили бы договор как простые физлица о том, как они будут разделять доходы и убытки, и лично отвечали бы за все всем своим имуществом, но и все имущество ресторана принадлежало бы им. Они бы платили налог один раз: на вмененный доход с площади ресторана или с площади фасадных окон. А за невкусную еду Иван Иванычу могли бы «побить морду».

Люди в большинстве своем мыслили просто: у меня что-то есть (склонности, умения, деньги), я могу трудиться, все это должно кормить мою семью и радовать меня и людей, поэтому мне нужен не возврат на вложенный капитал, а простой месячный доход, который меня прокормит, и еще благодарность и уважение людей. Роль вложенного личного труда в целом в экономике была выше, чем вложенного капитала.

Давайте сравним Иван Иванычей XIX и XXI веков как хозяйствующих субъектов или, как теперь принято говорить, агентов экономики. Надо сразу заметить, что Иван Иваныч — XXI не может до конца превратиться в механизм для максимизации отдачи на капитал (и в этом проблема современной теории экономики, которая не может описать реальные данные). А Иван Иваныч — XIX вполне мог быть очень меркантильным и жадным человеком. Но разница эта институциональная: до XIX века экономический агент продолжал действовать как личность и не превращался в юрлицо и в Homo economicus (ничего личного, только бизнес), а теперь он институционально перестал быть человеком.

Я намеренно взял как пример предпринимателя — человека активного в хозяйственном отношении, производителя и вроде бы человека-созидателя. Но и он за счет идеологии economics фактически превращается не в созидателя, а в потребителя, так как стремится максимизировать не полезность еды для людей, а личный доход учредителей юрлица, который нужен для увеличения личного потребления. Фактически в теории бизнеса созидательная хозяйственная деятельность заменена спекуляцией капиталом.

Человек, не занимающийся предпринимательством, также превращается в условного экономического агента — Homo economicus — через концепцию тотального потребительства, выраженную пирамидой Маслоу. Только удовлетворив базовые потребности, лежащие в основании пирамиды, мы можем перейти на высшие уровни, но, опять-таки, для удовлетворения потребностей — только теперь «духовных». В плане математических моделей экономики это выражается функциями максимизации полезности потребляемых благ при ограниченном бюджете. Чем больше бюджет, тем больше мы можем позволить себе благ и в конце концов (и это ужасная подмена) даже духовных!

Победное шествие промышленной революции по миру привело к механистичности представлений о человеческом обществе и деятельности людей. А механические системы в корне отличаются от живых систем (об этом подробнее в моих статьях в номерах журнала Эксперт за 2023 год). Экономическая деятельность человека — это деятельность живой системы, а не механической. Но за счет механистического подхода за последние два столетия общество становится все более механистическим и реально умирает и разлагается. Каков человек — такова экономика, какова экономика — таков становится человек.

Homo economicus, которым заменен человек в теории экономики, потихоньку вытесняет человека и из реальной хозяйственной деятельности. А «экономический человек» — потребитель, не созидатель и даже не производитель. Это видно в буквальном смысле на математических формулах, применяемых в современной экономике — это «функции полезности» потребляемых благ.

Надо вернуть «человека хозяйствующего» в экономику на практике: переосмыслить понятие юрлица как упрощение фиксации имущественных отношений и совместного принятия решений, а не отделенного от физических лиц субъекта экономики. И в теории — в математических моделях, заменив целевые функции максимизации полезности целевыми функциями понижения энтропии, то есть повышения порядка в системе.

Экономика — наука о живом, а не о мертвом

Что такое экономика? Хороший вопрос. Если посмотреть с точки зрения этимологии, то οἶκος по-древнегречески — «хозяйство», а νόμος — «закон». Экономика — это законы ведения хозяйства. Аристотель, который и ввел в оборот этот термин, противопоставлял экономике хрематистику (χρηματιστική) как науку о накоплении богатства (χρήματα — деньги, богатство).

До второй половины XX века ученые чаще вместо термина «экономика» употребляли термин «народное хозяйство». Народное не в смысле общее или государственное, а вся хозяйственная деятельность народа (страны, региона). Современная же экономическая мысль выделила особую область хозяйствования, целью которой является накопление богатства (пусть иногда не личного, а общественного), и стала называть это словом «экономика», а остальное — хозяйственной деятельностью со внеэкономическими мотивами.

Сергей Николаевич Булгаков, профессор экономики, ставший потом известным философом, богословом, священником, в своей работе «Философия народного хозяйства» (1912 год) приводит мудрые слова русского философа Владимира Сергеевича Соловьева, которые ясно разделяют экономику и хрематистику: «Ложное и безнравственное обособление экономической области отношений как независимой будто от нравственных условий человеческой деятельности вообще. Как свободная игра химических процессов может происходить в организме только умершем и разлагающемся, а в живом эти процессы связаны и определены целями биологическими, так точно свободная игра экономических факторов и законов возможна только в обществе мертвом и распадающемся, а в живом и имеющем будущность хозяйственные элементы связаны и определены целями нравственными. Нет и не было в человечестве такого низменного состояния, когда материальная необходимость добывания жизненных средств не осложнялась бы нравственным вопросом».

В этой цитате на поверхности лежит утверждение, что экономика не может быть свободна от нравственных вопросов и целей, но гораздо интереснее с научной точки зрения разделение на «живые» и «мертвые» процессы. Соловьев подчеркивает бесперспективность описания хозяйственной деятельности человечества как процесса механистического, а не живого и биологического.

В общем-то, Булгаков в «Философии хозяйства» подробно разворачивает эту мысль, раскладывает на детали, показывает разницу. Надо отметить, что живые системы неравновесны, для их описания необходимо использовать другие параметры и понятия, чем для механических и равновесных. Наука второй половины XX и XXI века в разных областях активно пытается создать понятийный аппарат для описания именно неравновесных процессов. Несомненно, это направление очень перспективно для экономической мысли. Илья Пригожин, физик, лауреат Нобелевской премии, развивший теорию неравновесных процессов, подчеркивал их особенность: они антиэнтропийны, толчок их негэнтропийному развитию дают точки неопределенности (точки бифуркации).

В чем движущая сила неравновесных процессов живой экономической системы, как образуются точки бифуркации?

Два контура экономики: нужда в потреблении и воля к созиданию

Сергей Николаевич Булгаков затрагивает вопрос о движущей силе хозяйственной деятельности человека. И здесь вскрывается недостаточность представлений о «приводном ремне» экономики как «удовлетворении потребностей» или «максимизации полезности при ограниченном бюджете».

С одной стороны, мы хозяйственной деятельностью боремся с нуждой, удовлетворяем свои нужды-потребности. Об этом Булгаков говорит так: «Нужда, потребность, бедность и соответствующие им понятия хозяйственного блага, полезности (потребительной ценности), богатства суть поэтому естественные термины, в которых вращается хозяйство, его вопросы и ответы. Спрашивает нужда и потребность, отвечает человеческий труд и полезность благ».

Но с другой стороны, гениальное прозрение Булгакова в том, что главной целью хозяйствования является превращение всего разобщенного и механистичного, а значит, дисгармоничного и мертвого в единый гармоничный живой организм. Это экономический контур созидания — борьба со смертью за жизнь: «Содержание хозяйственного процесса можно поэтому выразить еще и так: в нем выражается стремление превратить мертвую материю, действующую с механической необходимостью, в живое тело, с его органической целесообразностью, поэтому в пределе цель эту можно определить как превращение всего космического механизма в потенциальный или актуальный организм, в преодоление необходимости свободой, механизма организмом, причинности целесообразностью, как очеловечение природы» (С. Н. Булгаков. «Философия хозяйства»)

Таким образом, движущая сила экономики раскладывается на две составляющие, или два контура: контур удовлетворения потребностей (или потребительский контур) и контур созидания. Хозяйственная деятельность вызвана не только нуждой в доходе, удовлетворяющем потребности, но и призванием человека к созиданию, пересозданию мира, созданию долгосрочных ценностей, которые измеряются прежде всего гармонией и красотой, а в пределе — к созданию «вечных» ценностей. И человек стремится к «оживлению» экосистемы. В контуре «нужды» человек обусловлен, а в контуре созидания — волен!

Что дает этот философский посыл в плане экономической теории? Фундаментальное отличие живого от механического в том, что в живых системах происходят антиэнтропийные процессы, а неживое подчиняется закону увеличения энтропии, или рассеивания свободной энергии, или понижения уровня сложности порядка.

Многие русские ученые обращались к вопросу отличия живых и неживых систем. Владимир Иванович Вернадский писал, что живые системы отличаются способностью производить работу над внешними ресурсами, увеличивая таким образом свободную энергию, которая затем частью рассеивается, а частью идет на образование связей и в конце концов на создание сложного материального порядка. С математической точки зрения долгосрочные и «вечные» ценности, которые представляют собой красоту и гармонию, — это упорядочивание или повышение сложности порядка, а с физической — антиэнтропийный процесс.

Человечество — это, несомненно, живая система, и ее хозяйственная деятельность должна быть антиэнтропийна и направлена на повышение сложности порядка в системе. Поэтому экономика, в отличие от хрематистики, должна описываться уравнениями для неравновесных систем с целевой функцией понижения энтропии за счет приложения труда человека. Это еще один перспективный фундаментальный вклад русской мысли в развитие экономической теории: воля человека, отраженная в созидательном труде, является движущей силой экономики. Свобода воли с точки зрения математических моделей создает точки неопределенности в экономических процессах, действует против энтропии, оживляет экосистему, в которой живет человек.

С точки зрения информации энтропия — это понижение сложности порядка, уменьшение вариативности. Полная энтропия — это хаос или полное отсутствие порядка. Чем проще система, чем менее она разнообразна, тем она ближе к хаосу и более энтропийна.

Экономическая система оживляется созидательной волей человека. В конце концов, то, что мы ценим как результат хозяйствования, чем гордимся спустя годы и века, — это красота и гармония освоенного человеком пространства, то есть сложность и разнообразие порядка, созданного людьми за счет труда. Деньги в живой экономической системе не могут быть ни богатством, ни товаром, ни материей для созидания. Деньги — аналог свободной энергии системы, которая либо рассеивается вовне (уходит в покупку долгов США, на вклады в банках, которые не покрывают реальную инфляцию, обесценивание в кризисы и т. д.), либо связывается в «материю», то есть тратится на созидание ценности и усложнение порядка в системе.

Простой пример из моей деятельности по развитию территорий. На основе данных банков о расходах жителей районов и оборотах юридических лиц мы измерили два параметра: средневзвешенный доход жителей территории и уровень сложности рынка труда. На всех территориях, где один или несколько крупных работодателей, средневзвешенный доход жителей ниже, чем на территориях, где множество мелких работодателей. О чем это говорит? О том, что небольшое число крупных работодателей устанавливают простой порядок на рынке труда, а большое количество мелких обеспечивает более сложный порядок его организации. В первом случае энтропия выше, а во втором — ниже и увеличивается «свободная энергия» в виде доходов жителей, которая накапливается в системе.

Другой вопрос, на что будет потрачена эта свободная энергия: на усложнение или поддержание высокого уровня порядка в системе (новые предприятия, общественные проекты, красота окружающей среды, потребление внутри территории) — или она рассеется вовне (потребление за пределами территории, вклады в крупные банки)?

В первом случае энтропия в новом цикле экономики будет падать и еще больше свободной энергии будет накапливаться внутри системы, во втором же случае энтропия возрастет, сложность порядка упадет, свободной энергии в виде доходов станет меньше и в конце концов мы услышим знакомое: «нам нужны внешние инвесторы, внешняя помощь» и т. д. и т. п.

Труд и капитал

Энтропия понижается, а свободная энергия добывается в живой системе за счет производства работы самой системой. В случае экосистем, включающих человека, работа системы — это труд. Недаром труду и его роли в экономике посвящено много страниц «Философии хозяйства» Сергея Булгакова.

Одна из проблем современной экономической теории заключается в том, что труд и его стоимость никак не влияют на стоимость товаров и услуг. Ушли в прошлое рассуждения экономистов XIX века о том, что с помощью совершённого над материалом труда и средств производства вырабатывается добавленная стоимость, поэтому на стоимость существенное влияние оказывает себестоимость вложенного труда. В современной экономической теории стоимость формируется в контуре обмена (торговли), а не производства, и решающее влияние оказывают маркетинговые инструменты. Стоимость определяется «функцией полезности».

Труд измеряется по следам, которые человек (субъект) оставляет в окружающем мире (объекте), измеряется теми преобразованиями, которые человек осуществляет в окружающем мире

Поэтому условная «Кока-кола» вкладывает миллиарды долларов в рекламу, чтобы убедить всех в полезности своего продукта, а сам продукт стоит копейки, и его рецептура существенно не меняется десятилетиями, как и вложенный в него труд минимален и не требует квалификации (себестоимость работы маркетологов, как и их квалификация, стремятся к нулю в сравнении с себестоимостью улучшения реального качества продукта).

Труд пытается войти в современную экономическую теорию через другую «дверь», и дверь эта — двустворчатая. Одна створка называется «человеческий капитал», другая — «социальный капитал». Фактически это попытка вернуть в экономическую теорию людей, хоть как-то приближенных к реальным, не только потребляющих, но и производящих, проявляющих солидарность, объединяющихся для совершения совместных действий.

Для построения математических моделей экономики был сконструирован идеальный агент экономической системы — Homo economicus, лишенный всех хозяйственных свойств человека, но руководствующийся только принципами «максимизации полезности» приобретаемых благ. Этот идеальный «экономический человек» полностью обусловлен «функциями полезности» и начисто лишен свободной воли в выборе действий — это экономическая машинка, удобная для использования в моделях, которые логически непротиворечивы, но не могут описать реальные данные никак и никогда (в этом проблема экономических моделей), потому что человек все еще не «машинка для потребления».

Джордж Коулмен, обосновывая введение понятий человеческого и социального капитала в экономическую теорию, так охарактеризовал «идеального агента»: «Существуют два научных направления, описывающих и объясняющих социальное поведение. Первое… рассматривает актора как социализированный элемент, а его поведение — как управляемое социальными нормами, правилами, обстоятельствами… Для представителей другого направления… характерен подход к акторам как к лицам… действующим независимо… на принципах, максимизирующих полезность… Принцип такого поведения… способствовал развитию неоклассической экономической теории…»

В современной экономике Экономические агенты (люди) описаны тоже (как яблоки) подчиняющимися железным законам (детерминированными) "максимизацией функции полезности приобретаемых благ при ограниченном бюджете". Такая детерминированность бывает только в мертвой разлагающейся системе или механистичной, а человеческое общество - система живая и органическая. О чем выше приведена цитата Соловьёва.

Хотя теория влияет на наше сознание и наше общество становится все больше похожим на описанное выше, человек все еще в значительной степени движим в своей деятельности индивидуальными склонностями, интересами, привязанностями, способностями, волей к созиданию, поэтому экономические модели не могут описать реальную экономику. Чтобы как-то вернуть «человека-потребителя» или «человека — общественное животное» в реальную хозяйственную деятельность, были придуманы человеческий и социальный капитал.

Человеческий капитал — это набор навыков и умений человека, который востребован обществом, а социальный капитал — это связи между людьми, горизонтальные (бондинговый капитал) и вертикальные (бриджинговый). Идея неплохая: измерить деятельность человека, вернуть его труд в экономику. А поскольку человек трудится не один, а создает общины, коллективы, социальные институты, которые влияют на результаты деятельности, то учесть и это влияние на труд.

Однако измерение этих новых капиталов при сохранении общей концепции экономических механистических моделей уводит опять туда же. Человеческий капитал измеряется количеством лет обучения. Это смешно. Обучения чему? Год за токарным станком даст больше для развития пространственного воображения, логики, ума, точности движений, чем сто лет обучения на изготовление «презенташек», или «программирования» в WordPress, или на кафедре «общего менеджмента» в новоиспеченном платном вузе.

Такая же история и с измерением социального капитала. Он измеряется в основном по социологическим интервью, оценивается не влияние на результаты деятельности, а идеологическая подготовка мозгов. Поэтому в Швеции, стране с одним из самых высоких рейтингов социального капитала, а значит, казалось бы, доверия людей друг другу и социальным институтам, один из самых высоких процентов самоубийств. Замечательный парадокс экономической теории: прекрасный мир, в котором люди жить не хотят в буквальном смысле слова. Это показывает, что «прекрасный мир» толерантности в мозгах, в реальности порождает уродливый мир-механизм, из которого живой человек хочет уйти.

Возвращаясь к труду Сергея Булгакова, нужно сказать, что труд человека он определяет совершенно иначе: для него труд — это вытеснение смерти из природы, гармонизация, создание новых сложных порядков, борьба с энтропией природы, а не средство получить больший доход, больше благ, больше комфорта, выстроить карьеру.

«Прежде всего, политическая экономия — принципиально в лице Ад. Смита, фактически же в лице большинства своих представителей — сузила понятие труда до производительного труда, выражающегося в материальных благах. Следовательно, все внимание было сосредоточено только на одной, объективной, стороне труда, на его периферии, и было оставлено без внимания и вне рассмотрения его значение в качестве моста между субъектом и объектом, по которому субъект вообще выходит в объект и осуществляет в нем свои идеи, проекты или модели… А на самом деле хозяйственный труд есть уже как бы новая сила природы, новый мирообразующий, космогонический фактор» (С. Н. Булгаков. «Философия хозяйства»).

Мысль, которая здесь важна и для теории экономики, и для практики хозяйствования: труд измеряется по следам, которые человек (субъект) оставляет в окружающем мире (объекте), измеряется теми преобразованиями, которые человек осуществляет в окружающем мире. Математически это можно выразить как мощность — производная энергии по времени, а еще лучше — как тензор, разложенный в координатах «финансы, общество, природа, пространство». Фактически труд можно измерить как следы разнонаправленной деятельности, направляемой волей человека и структурирующей пространство-время.

Экономика и культура

Мы привыкли разделять сферы экономики и культуры. В лучшем случае мы говорим об экономической эффективности культурных событий — их потребительской востребованности (например, окупаемости концерта). Однако все мы понимаем, что культурная сфера — это «духовное», а экономика — это «материальное», и подчеркиваем, что это разные сферы и надо иметь и то и другое иметь.

Культура для нас все в большей степени становится объектом потребления в определенных «священных» пространствах: музеях, театрах, концертных залах. Выйдя из этих «священных» пространств, мы оказываемся в профанном мире, где нет места «высокому». Культура стала как бы высшей ступенью потребительской лестницы пирамиды Маслоу, удовлетворив низшие потребности, мы можем обратиться к высшим — культурным и духовным. Культуре отведено определенное место в нашей жизни, почетное место «где-то там, наверху».

В последние полвека западная экономическая мысль пытается теснее связать культуру и экономику. В рамках институционального подхода подчеркивается влияние культурных институций (норм, правил, традиций, мировоззрений) на экономическую деятельность людей. В рамках этого подхода культура становится «служанкой» экономики, которая все равно понимается как приобретение личных материальных благ, и даже никому лично не принадлежащие общественные блага имеют значение только как виртуальные «кусочки», доставшиеся каждому лично при совместном пользовании. Именно поэтому делается вывод, что протестантская индивидуалистическая культура приводит к лучшей экономике, к большему экономическому благосостоянию. И это ложно.

Как понимать БЛАГОсостояние? В своей основополагающей работе «Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии» известный американский экономист и социолог Роберт Патнэм заявляет: «По меньшей мере десять столетий Север и Юг Италии исповедовали совершенно различные подходы к дилеммам коллективного действия… горизонтальные гражданские узы позволили Северу достичь более высоких в сравнении с Югом показателей экономической и институциональной деятельности…» В работе сравнивается промышленный Север и сельский Юг Италии. В индустриальную и постиндустриальную эпоху уровень материальных доходов очевидно выше там, где больше финансового и промышленного капитала. Поэтому в работе Патнэма это необсуждаемая аксиома.

Патнэм измеряет уровень социального капитала по многочисленным опросам, глубинным интервью и количеству зарегистрированных общественных организаций. Он тоже получается выше на секулярном и промышленном Севере, чем на католическом и традиционном Юге. При помощи социального капитала экономика связывается с общественным поведением, нормами и т. д., то есть с культурой, понимаемой как социальная среда для хозяйствования (экономики), среда для достижения материального благосостояния. Культура здесь стоит в подчиненном положении к некоторой необсуждаемой цели общества, объявленной благой, — материальному экономическому достатку. Происходит подмена БЛАГОсостояния уровнем потребления.

Иначе определяет культуру Булгаков в «Философии хозяйства»: «Хозяйство есть творческая деятельность человека над природой; овладевая силами природы, он творит из них, что хочет. Он создает как бы свой новый мир, новые блага, новые знания, новые чувства, новую красоту, — он творит культуру… Рядом с миром “естественным” созидается мир искусственный, творение человека, и этот мир новых сил и новых ценностей увеличивается от поколения к поколению».

Если человек теряет функцию созидателя и создателя порядка в окружающем пространстве, то почему он имеет преимущество перед природой? Обмен и спекуляция как смысл экономики сводит к минимуму роль человека в хозяй ствовани

Культура и хозяйство у Булгакова — это разные стороны одной медали, два ракурса рассмотрения одного и того же предмета, проекции разных сторон целостной жизни человеческого общества. А главное, и культура, и хозяйство — это проекции упорядочивания человеком мира, приведения мира к более высоким порядкам гармонии. Ни культура, ни экономика не стоят в подчиненном друг другу положении — они одно и то же, но с разных сторон.

Для экономической теории это означает, что цели экономики не могут быть отличны от целей культуры, они могут быть только разложены по разным осям пространства: по оси удовлетворения нужды (материальных благ) и по осям гармонизации природы, общества, пространства. С точки зрения процессов это хозяйственная (экономическая) деятельность. А с точки зрения институциональной это и есть культура, не в «высоком», а в изначальном всеобъемлющем и цивилизационном смысле. Cultura (лат.) — от глагола colo (пахать, обрабатывать землю), то есть то, что вспахано, обработано, приведено в порядок.

Антропологические факторы неолиберальной экономики

Какова экономика — таков человек, каков человек — такова экономика. Как показано выше, оба утверждения верны, в том числе потому, что экономика и культура — это две проекции одного и того же. Рассмотрим механистичную неолиберальную экономику и то, как будет трансформироваться человек под ее влиянием.

Во-первых, он будет трансформироваться в направлении отмены свободы воли, он все больше будет обусловлен (детерминирован). Мы видим, что в неолиберальном обществе уходят в прошлое постулаты классического романтического либерального капитализма о свободе совести и плюрализме как движущей силе рынка и прогресса. «Культура отмены» позволяет отменять людей, чье мнение и воля не совпадают с провозглашенными общественными ценностями.

Во-вторых, происходит переосмысление материальности и телесности — виртуализация. Настоящей материей и субстратом становится нечто текучее, что раньше считалось зыбким, отвлеченным, фиктивным. Тело любого человека имеет форму и границы в реальном пространстве, четко выраженные половые признаки, которые раньше считались основой, а психическое осознание, половая идентификация — следствием (отсюда происходило понятие психической нормы и отклонения). В культуре и экономике это выражалось в том, что материальной ценностью являлось обустроенное пространство, где существует тело, в том числе частная и прочие виды собственности на обустроенное пространство, социальные связи, благое состояние семей как единение мужчины и женщины.

В неолиберальном обществе тело и пространство все больше становятся виртуальными (виртуальная реальность, аватары, виртуальная одежда для аватаров); право собственности ставится под сомнение в зависимости от обстоятельств; пол теперь надо отличать от гендера, который можно менять (трансгендерный переход).

В экономике шеринг стремится заменить собственность, а материей и субстратом производства экономической ценности становятся сами деньги, которые раньше считались лишь обменным эквивалентом вещей. Обмен и спекуляция становятся сущностью хозяйственной деятельности. Миграционная текучесть разрушает нации. Отрицается необходимость устойчивой семьи как реализация предзаданной телом сексуальности.

Наконец, третье: человек-производитель вытесняется из экономики автоматизацией (в том числе роботизацией) и заменяется на человека-потребителя. Экономисты ведут разговоры о выплате базового дохода, сокращении рабочей недели, выдумываются новые отрасли экономики (креативная экономика, экономика знаний в виде перманентного переобучения в течение жизни), которые раньше были бы оценены как опасный спекулятивный бред.

«Труд сделал из обезьяны человека» — безнадежно устаревшее выражение. Вопрос в неолиберальном дискурсе стоит иначе: «Отличается ли человек от животного? Имеет ли человек право на особое преимущественное положение в природе?» Отсюда особо модный дискурс о равных с человеком правах животных, а особенно насекомых! В этом есть истина: если человек теряет функцию созидателя и создателя порядка в окружающем пространстве, то почему он имеет преимущество перед природой? Обмен и спекуляция как смысл экономики сводит к минимуму роль человека в хозяйствовании.

Экономика «цветущей сложности» и человек хозяйствующий

Вернуть «человека живого, хозяйствующего» в практику и теорию экономики можно, только осознав его созидательную роль в окружающем мире как главный смысл хозяйствования, то есть полноценной экономики. Тогда целевой функцией в экономических моделях должна стать сложность порядка, устанавливаемого человеком в пространстве, в окружающем мире, то есть понижение энтропии — «установление жизни, изгнание смерти, очеловечивание природы», в терминах философии хозяйства Сергея Булгакова.

Здесь уместно вспомнить еще одного русского философа — Константина Николаевича Леонтьева, который говорил о «триедином процессе развития»: «первичная простота» — жизнь как «цветущая сложность» — смерть как «вторичное смесительное упрощение». Экономика, она же культура, — это жизнь, а значит, «цветущая сложность». Вместо «экономики потребления» нам необходимо строить «экономику цветущей сложности».

«Человек хозяйствующий» в такой экономике должен развивать в себе прямо противоположные неолиберальным нормам свойства: способность к созидательному труду, волевое освоение пространства, в глубинном смысле очеловечивание природы, придание ей осмысленной телесности, общности и цельности в разнообразии — это главные смыслы хозяйствования как производства культуры. Здесь раскрывается путь для осознания ведущей роли в хозяйствовании (экономике) таких традиционных институций, как семья, род, народ. Не материальное благополучие индивидуумов, объединенных в юридические лица (в конечном счете транснациональных корпораций и кланов), а целостное БЛАГОсостояние семей, родов и народов, очеловечивающих свое пространство, составляющих единое тело, — вот результат «экономики цветущей сложности».

Свежие комментарии