Погодные катаклизмы усугубили положение растениеводов, чья доходность снижается третий год подряд. Начавшееся в связи с этим сокращение инвестиций в новейшие агротехнологии чревато снижением будущих урожаев и их качества

Погодные катаклизмы усугубили положение растениеводов, чья доходность снижается третий год подряд. Начавшееся в связи с этим сокращение инвестиций в новейшие агротехнологии чревато снижением будущих урожаев и их качества

В этом году природа устроила аграриям суровое испытание: сначала мартовские паводки, затем майские заморозки и местами засуха погубили часть яровых посевов в 23 регионах страны. Аграрии и власти незамедлительно занялись пересевом, но уже понятно, что спасти удастся не все. Поэтому аналитики резко снизили прогнозы урожая этого сельхозсезона: в начале весны ожидалось почти 160 млн тонн, затем 149, а сейчас уже 127‒130 млн тонн, что станет минимальным объемом производства за последние три года. Поскольку Россия остается мировым лидером в продаже основной зерновой культуры — пшеницы, штормить начало и мировой рынок: цены на пшеницу в мае резко взлетели на опасениях вероятного дефицита. Впрочем, сейчас они уже пошли вниз на фоне поступления нового урожая в России и мире, что огорчает аграриев, которые надеялись хотя бы за счет ситуативного повышения цен частично отбить непредвиденные расходы на пересев.

Статья по теме: Не стоит все валить на погоду

Уже сейчас понятно, что российская пшеница, зерно вообще и масличные на внутреннем рынке будут дорожать в середине и конце сезона, в том числе из-за повышения себестоимости при пересеве погибших всходов и общего увеличения затрат. При этом многие аграрии при пересеве уже отказываются от пшеницы в пользу других культур, поскольку ее маржинальность сейчас самая низкая за последние годы. Уменьшение доходности растениеводства в целом из-за общей инфляции, санкций и не всегда сбалансированного регулирования рынка приводит к тому, что аграрии стали закупать меньше эффективной техники, удобрений и семян, что уже в следующем сезоне непременно обернется снижением и объемов урожая, и его качества. А если вложения в агротехнологии не возобновятся, мы рискуем забыть о рекордных урожаях и лидерских позициях на внешних рынках.

Посевы смыло и подморозило

Погода явно неблагосклонна к аграриям в этом году. В марте паводковые воды хлынули на поля Уральского и Северного федеральных округов, чрезвычайная ситуация была объявлена в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и в Алтайском крае. В Челябинской, Омской, Саратовской, Самарской и Волгоградской областях случились сильные подтопления, но там ЧС не вводили. Вода буквально смыла часть озимых посевов, сделанных в прошлом году.

Неласковым выдался и май: Центральную Россию, Поволжье и южные регионы страны постигли сильные возвратные заморозки, покрывшие снегом уже по весне засеянные яровые поля. В результате ЧС была объявлена в 10 регионах, особенно сильно пострадали аграрии Тамбовской, Липецкой, Воронежской областей, сразу 32 районов Волгоградской области, несколько хозяйств в Краснодарском крае. В отдельных регионах из-за заморозков ожидаются потери до 80% урожая косточковых культур, а также серьезное снижение сбора яблок, груш и ягод.

По оценке Минсельхоза, пересеву из-за заморозков подлежат 0,9 млн га посевов в 23 регионах страны. «Проблема не только в пересеве пострадавших от заморозков полей, погибли еще в марте и озимые, на площади почти 1,6 миллиона гектаров, а это 0,8 процента посевов, — говорит эксперт зернового рынка Александр Корбут. — И надо понимать, что пересев происходит сейчас за пределами оптимальных сроков. А значит, и собирать придется почти на месяц позже, что чревато повышенными рисками осенней непогоды и потерей части урожая на полях».

Страховка поможет не всем

По словам президента Ассоциация крестьянских и фермерских хозяйств и кооперативов (АККОР) Владимира Плотникова, сейчас региональные и федеральные власти активно помогают пострадавшим от паводка и заморозков фермерам. «Где-то помогают семенами, некоторые даже выдают бесплатно, где-то — льготными кредитами, отсрочками платежей по кредитам и прочим. Фермеры также помогают друг другу семенами и техникой», — говорит Владимир Плотников, добавляя, что региональные власти помогают получить страховые выплаты от федеральных страховщиков.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут еще в мае подсчитала, что страховые выплаты аграриям могут составить 1,5 млрд рублей. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), с начала года более 352 тыс. га застрахованных сельхозкультур были повреждены из-за природных катаклизмов, из них 205 тыс. га приходится на регионы, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В таком случае страховку смогут получить только те, кто страховал агробизнес именно на случай ЧС, а не просто от погодных условий или вредителей. «При этом интерес аграриев к страхованию посевов и урожаев от ЧС в принципе растет, — говорит президент НСА Корней Биждов. — В прошлом году от ЧС было застраховано почти 4,9 миллиона гектаров в 49 регионах России (из 12,7 миллиона гектаров всей застрахованной площади), это на 81 процент больше, чем годом ранее». На начало мая только озимые посевы (менее половины общего урожая) в России были застрахованы на площади почти 6 млн га из почти 22 млн. Но из них только 2,1 млн га, или около 11%, застрахованы по программе страхования на случай ЧС. Что и понятно: страховка от ЧС многим кажется избыточной из-за того, что объявляют их далеко не каждый год.

По словам Корнея Биждова, выплата в случае ЧС, в отличие от обычных страховых случаев, начисляется из расчета на списанную площадь посевов, при этом она может быть перечислена в течение рабочего дня после предоставления документов, а не после сбора остатков урожая, как при обычных катаклизмах погоды. «Но скорость выплат также зависит от расторопности региональных властей, а пока не все регионы работают быстро, что болезненно для аграриев, которым деньги нужны “уже вчера”», — говорит Корней Биждов.

Однако страховые выплаты по ЧС компенсируют только непосредственные расходы на обработку полей, без учета затрат на пересев и потери от недосбора урожая, отмечает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Даже если получится пересеять поздними яровыми культурами, урожай будет ниже, чем по озимым культурам, и это прямые убытки, которые страховщики не компенсируют», — говорит эксперт, оценивая издержки на пересев в сумму около 20 тыс. рублей на гектар.

Продадим меньше и дешевле

Еще в апреле, до начала ненастья, на основании одних только прогнозов погоды на май, Минсельхоз заговорил о снижении объемов сбора зерна в текущем году до 132 млн тонн против почти 145 млн тонн в 2023-м, масличных — вторая экспортная позиция России в агропродукции (в виде масла) — до 28 млн тонн против 29,9 млн тонн годом ранее, сахарной свеклы — 47 млн против 53,1 млн тонн.

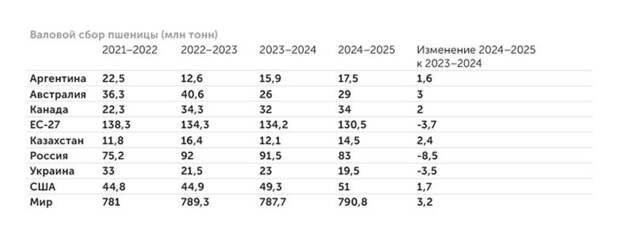

Но тогда еще не было заморозков, после которых аналитики один за другим стали снижать прогнозы. В итоге свежие прогнозы следующие. На прошлой неделе «СовЭкон» оценил производство российских зерновых в новом сезоне в 127,4 млн тонн против 144,9 млн тонн годом ранее. Прогноз по пшенице снижен до 80 млн тонн. «В ближайшие недели на Юге России, в южной части Центра и в Поволжье погода ожидается суше нормы, — говорит директор “СовЭкон” Андрей Сизов. — Температура во многих регионах будет превышать 30 градусов, что может дополнительно ухудшить виды на новый урожай».

ИКАР оценил производство пшеницы в РФ в 2024 году в 82 млн тонн по результатам инспекции полей Юга страны на прошлой неделе. Как отмечает директор ИКАР Дмитрий Рылько, одним из негативных факторов для нового урожая может стать сокращение посевных площадей на 3% по сравнению с прошлым годом, до 46,4 млн га. По данным Минсельхоза на 18 июня, яровой сев был проведен на площади 5,23 млн га, или на 96% от плана, что также негативно повлияло на прогнозы производства зерна.

Наконец, в середине июня минсельхоз США понизил прогноз урожая пшеницы в России с 88 млн до 83 млн тонн без учета Крыма и новых регионов. По оценке американцев, по итогам текущего сезона, Россия может поставить на мировой рынок 54 млн тонн пшеницы (ближайшие конкуренты — страны ЕС — 37 млн тонн).

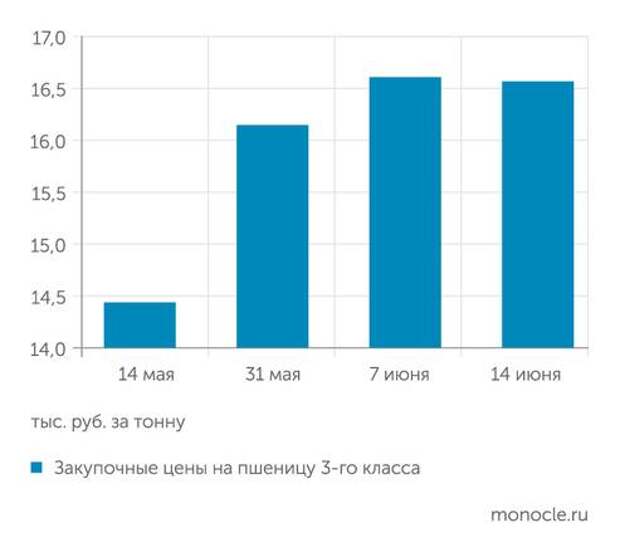

Как следствие, от таких сценариев мировые цены в мае заметно выросли: с 214 долларов за тонну пшеницы (12,5% протеины, FOB) в начале года до 245 к середине мая. «Поскольку наша страна держит первое место по экспорту пшеницы, разумеется, все мировые покупатели и продавцы следят за пересмотром прогнозов валового сбора в РФ, планируя закупки на новый сезон, — говорит руководитель аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. – Но предложение в начале уборочной кампании в июне будет нарастать, и цены уже корректируются вниз». ИКАР в своем обзоре также отмечает, что мировые цены на зерно на прошлой неделе существенно снизились, как на наличном рынке, так и на биржах, в среднем на 5 долларов, до 240. «Цена находится под давлением поступления на рынок свежего зерна: в Северном полушарии началась уборка пшеницы в основных регионах. Давит на цену и сильный доллар», — говорит Дмитрий Рылько. Это огорчает прежде всего российских производителей зерна, для которых за последнюю неделю внутренние закупочные цены на пшеницу снизились на 13%, до 16 тыс. рублей за тонну.

На беду российских экспортеров, которым и без того второй год подряд приходится из-за санкций искать замену европейским покупателям, Турция отказалась от покупки российской пшеницы с июля по октябрь, объяснив это необходимостью защиты своих зернопроизводителей. «Это будет фактором, сдерживающим экспорт, — говорит Андрей Сизов. — Турция была крупнейшим покупателем российской пшеницы последние три сезона. В краткосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего снижения рублевых цен на пшеницу, однако, учитывая значительное ухудшение прогнозов нового урожая, предполагается, что эта тенденция не будет длиться долго».

Другой провал постиг российских экспортеров на тендерах еще одного ведущего покупателя российской пшеницы — Египта. В начале июня египетское агентство GASC провело сразу два крупных международных тендера по закупке продовольственной пшеницы: на первом было закуплено 530 тыс. тонн с поставкой в июле по средней цене 302 доллара за тонну, на втором объем был примерно таким же, но цена снизилась сразу до 269 долларов за тонну. На обоих тендерах россияне предлагали цену выше, чем конкуренты из Украины, Франции, Болгарии и Румынии. «В Египте мы проиграли тендер, поскольку Минсельхоз установил минимально возможную цену, ниже которой наши экспортеры не могут продавать, — говорит Аркадий Злочевский. — И чтобы мы могли предлагать конкурентную цену, нам надо срочно отменять пошлины и квоты на экспорт зерна, они делают наше зерно дороже мирового».

Но отмена маловероятна. По мнению Андрея Сизова, с учетом специфики российского рынка существенное падение производства зерна повышает риск дополнительных ограничений на экспорт в новом сезоне. То есть вряд ли стоит ожидать, что Минсельхоз при повышении мировых цен на пшеницу отменит пошлину, чего давно добиваются экспортеры и зернопроизводители, поскольку эта пошлина, как «довесок» к основной экспортной цене, снижает их доходы от продаж.

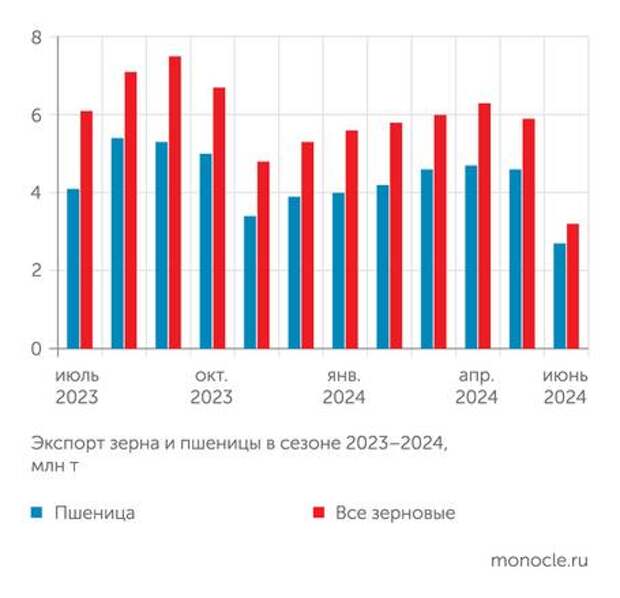

Впрочем, хотя экспортеры и отмечают снижение отгрузок в мае‒июне по сравнению с теми же месяцами прошлого года на несколько процентов, в панику они не впадают и ищут новые рынки сбыта. «Да, скорее всего, в этом и следующем сезонах будет сокращение объемов экспорта, — говорит управляющий офисом в г. Ростов-на-Дону холдинга-экспортера “Доставка морем” Денис Сушков. – Но неблагоприятные погодные условия в этом сезоне сложились в ряде стран, стоимость агропродукции на мировом рынке имеет устойчивую тенденцию к росту. Можно говорить, что при снижении объемов экспорта доходы от него для России останутся на прежнем уровне, а рост цены для аграриев перекроет их издержки на дополнительную работу с культурами».

Холдинг-экспортер «Доставка морем» провел собственный сводный анализ присутствия России на тех или иных рынках и пришел к выводу, что на рынках Египта и Турции предложения российского зерна стало слишком много: именно туда устремились большинство трейдеров при закрытии для них рынков Европы и прочих недружественных стран. «Доля российского зерна в структуре импорта Египта и Турции сегодня достигает 60 и 89 процентов соответственно. Такая же ситуация складывается с большей частью продуктов переработки: доля российского масла в экспортном обороте Египта достигает рекордных 90 процентов, Турции – почти половины всего объема», — посчитал Денис Сушко. Поэтому, по его словам, зернотрейдерам придется искать другие рынки сбыта. «Перспективной остается Африка. Сегодня она имеет большую долю российской продукции в импорте продовольствия, и, по прогнозам, до 2030 года ее население должно сильно вырасти. Это обеспечит рост спроса на зерновые культуры на четверть по сравнению с тем, что мы имеем сегодня», — говорит Денис Сушко. Он считает, что хорошие перспективы есть и у экспорта агропродукции во Вьетнам и Китай, где российское зерно занимает соответственно лишь 2 и 1% от общего его импорта.

Семян хватит на всех

Уже в начале пересева зерна после майских заморозков у аграриев возник вопрос: а хватит ли всем семян, не возникнет ли ажиотажный рост цен на них? Пока обошлось, утверждают аграрии, тем более что у многих оставались еще свои запасы. Но это в основном российские семена, которые не все аграрии привыкли использовать, считая их малоэффективными.

С началом СВО в 2022 году ведущие иностранные компании заявили о трудностях с поставками семян в Россию, после чего Минсельхоз пригрозил им введением квот на ввоз, что и сделал в начале этого года под предлогом необходимости ускоренного развития отечественного семеноводства. Тогда же, в 2022 году, начала существенно меняться структура рынка семян. По данным Россельхознадзора, в позапрошлом году импорт сократился: завезли 88 тыс. тонн против более 100 тыс. годом ранее, в прошлом году он стал меньше почти наполовину — импортировали всего 57,7 тыс. тонн семян. Квота же ввоза импортных семян в этом году составляет всего 33,1 тыс. тонн (а ввоз семян яровой пшеницы и ржи запретили вовсе), что радует отечественных семеноводов, но не всех аграриев. И тем не менее даже при столь низком импорте в ходе пересева проблем с отечественными семенами не возникло.

В России как такового дефицита семян нет, но есть проблема с производством высокопродуктивных семян таких культур, как сахарная свекла, соя, подсолнечник, рожь, кукуруза и картофель, что и вынуждало наших семеноводов и сельхозпроизводителей импортировать либо сами сорта (многолетние первые линии, которые можно размножать без утраты первоначальных свойств), либо их гибриды (однолетние растения из родительских семян, теряющие качество при пересеве). Считается, что зависимость от импорта продуктивных семян или их гибридов по тем культурам, которых коснулось квотирование, достигает 40%. Сократить эту зависимость до 35% планировалось лишь к 2030 году.

Отчасти сокращение импорта произошло из-за наращивания объемов производства российскими компаниями, на семена которых переключились российские аграрии. В том числе благодаря заделам: в России работает более 100 научно-исследовательских институтов, за последние годы был создан 41 новый селекционный и селекционно-семеноводческий центр по основным дефицитным направлениям, в том числе при частных компаниях и агрохолдингах. На ПМЭФ ряд компаний заключили соглашения о создании новых селекционно-генетических центров.

Но и им приходится конкурировать уже не только с легальными импортными семенами. «Семян для дополнительного сева достаточно, ни в одном регионе не наблюдается ажиотажа, даже где погибла почти треть посевов, — говорит председатель совета НСА Игорь Лобач. — Другое дело, что заметно увеличилось сейчас поступление контрафакта и контрабанды семян по более низким ценам». По его словам, контрабанда идет к нам из Казахстана, Белоруссии и новых регионов, а контрафакт — это некачественные семена наших подпольных производителей. «Засилье таких семян чревато тем, что купившие их хозяйства могут вовсе остаться без урожая, как это было, например, в Белоруссии. Мы в связи с этим будем писать обращение регуляторам, чтобы было больше порядка на рынке», — говорит Игорь Лобач.

На левой агротехнике направо не уедешь

Россия несколько лет кряду бьет рекорды по производству основных аграрных культур. И главным образом этот рост был обеспечен повышением уровня агротехнологий: помимо качественных семян это новейшие эффективные удобрения и средства защиты растений, а также современная функциональная сельхозтехника.

Чего-чего, а удобрений в России в избытке. Мы являемся одним из крупнейших в мире производителей удобрений, и основные российские производители уже второй год подряд снижают их цену для наших аграриев, несмотря на рост мировых цен. По оценке консалтинговой компании «Деловой профиль», в России выпуск минудобрений в прошлом году достиг почти 60 млн тонн, на 9% больше, чем в 2022-м. Отчасти это связано с ростом спроса со стороны аграриев. Прирост внесения минудобрений в почву за пять лет составил 20 кг в действующем веществе на гектар¸ до 65 кг на гектар в прошлом году, а в текущем году ожидается 68 кг на гектар.

«В основном рост производства связан с модернизацией мощностей ведущих производителей удобрений в России и внедрение ими новейших технологий, откуда и появилась возможность гибких цен, — говорит Александр Корбут. — Это также связано с повышением, пусть и небольшим, спроса на минеральные удобрения у аграриев, которые попросту боятся потерять плодородные угодья. Но это касается только недорогих минеральных удобрений. А вот средства защиты, которые уже корректируют здоровье самих растений, снимают угрозы вредителей, покупать стали намного меньше, многим становится уже не до этого. Образовался выбор: или купить получше технику, или получше семена — и эта шагреневая кожа растягивается все больше и больше уже третий год». А это, по словам эксперта, непременно отразится на качестве урожая в будущем, его всхожести, кучности, здоровье, содержании белка и на многом другом, от чего зависит урожайность.

Аналогичным образом дела обстоят с покупкой сельхозтехники. Ее производство растет и вытесняет импорт, но не без оговорок. По данным ассоциации производителей специализированной техники «Росспецмаш», в прошлом году выпуск сельхозтехники увеличился в денежном выражении на 8%, до 271,1 млрд рублей. С начала этого года по апрель выпуск сельхозтехники увеличился еще на 9,9% к показателю аналогичного периода прошлого года, до 94,5 млрд рублей. Производство растет, в том числе за счет экспорта. А вот продажи российским аграриям снижаются, опять-таки не от хорошей жизни. Как пояснили в «Росспецмаше», именно снижение доходности аграриев стало причиной того, что в одних сегментах сельхозтехники наблюдается сокращение поставок (например, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны), а в других — рост (самоходные опрыскиватели-разбрасыватели, полноприводные тракторы). Разнонаправленная динамика наблюдается в сегментах прицепной и навесной техники. То есть аграрии сейчас способны покупать лишь самое необходимое и откладывают покупку высокотехнологичной техники, позволяющей повысить и объемы, и качество сева или сбора урожая при снижении операционных затрат.

Аграрии признают, что российские производители научились делать хорошую сельхозтехнику, но, увы, она не всегда им по карману, особенно сейчас. И поэтому предпочитают покупать либо бывшие в употреблении комбайны у несостоявшихся коллег, либо дешевые импортные аналоги, которые уступают по качеству отечественным, в том числе по уровню сервиса. «Это серьезная отраслевая проблема для отечественных заводов — агрессивный импорт, — пояснили в “Росспецмаше”. — Иностранные компании комфортно себя чувствуют в рамках фактически открытого российского рынка. За счет масштаба производства и всесторонней поддержки в своих странах они могут реализовывать здесь технику по сниженным ценам, которые иногда находятся за гранью рентабельности». Но несмотря на неравную конкуренцию, на рост себестоимости производства и на снижение покупательной способности аграриев, отечественные машиностроители в разных регионах России строят новые заводы, модернизируют мощности, расширяют линейки выпускаемой продукции, создают с нуля производства комплектующих.

«О чем говорить, если еще три года назад средняя рентабельность у фермерских хозяйств достигала 40‒50 процентов по разным культурам, в том числе по пшенице, а теперь “средняя температура по больнице” в лучшем случае 18 процентов у эффективных хозяйств, — говорит Владимир Плотников. — А с прошлого года растет число хозяйств с нулевой и отрицательной рентабельностью, из-за непогоды в этом году уже есть банкротства и продажи сельхозземель и парка техники».

По общему мнению экспертов, если не ввести дополнительные меры господдержки, то такие факторы, как общая инфляция и удорожание всех средств производства, неизбежно приведут к снижению качества урожаев и его объемов. Уже в этом году, по данным «СовЭкон», посевные площади под три основные зерновые культуры (пшеница, ячмень и кукуруза), которые регулярно наращивались, были сокращены по сравнению с прошлым годом на 3%, до 46,4 млн га. И это также грозит не только сокращением числа участников аграрного рынка, которые предпочитают уходить в более прибыльные виды бизнеса, но и утратой экспортных позиций. К примеру, наиболее заметное сокращение посевов у ячменя — до 7,3 млн га с 7,9 млн га годом ранее, в то время как Россия входит в тройку крупнейших экспортеров ячменя наряду с ЕС и Австралией.

«На сегодня аграриям срочно требуется комплексная государственная поддержка, — уверены отмечают в “Росспецмаше”. — Для этого можно увеличить до 20 миллиардов рублей в год финансирование программы, в рамках которой сельхозтоваропроизводители могут приобретать сельхозтехнику со скидкой. В текущем году на нее выделено восемь миллиардов рублей». Речь идет о программе государственной поддержки отечественного производителей сельхозтехники, которая позволяет фермерам покупать у них технику со скидкой до 30%. «У нас вообще сложилась аномальная ситуация: три года урожаи росли, а доходность аграриев снижалась, — говорит Владимир Плотников. – Но росли они как раз на заделах прошлых лет, когда при хорошей доходности сельхозпроизводители вкладывались в агротехнологии, повышая урожайность и качество продукции, чем и завоевали мировые рынки. А сейчас от бедности крестьяне начинают экономить на всем, на чем можно, и это очень опасно, поскольку несоблюдение агротехнологий портит почву, которую очень трудно потом восстанавливать». А значит, мы сейчас как бы в долг берем у земли и будущих урожаев. Но сможем ли вернуть этот долг и когда?

Свежие комментарии