Технологическая гонка за связь пятого поколения (5G) осложнилась новым витком противостояния между США и Китаем. Россия наметила свой путь освоения технологий — в стороне от мировой схватки

Технологическая гонка за связь пятого поколения (5G) осложнилась новым витком противостояния между США и Китаем. Россия наметила свой путь освоения технологий — в стороне от мировой схватки

В 2009 году молодой китаец Вэнь Тун наткнулся в научном журнале на статью турецкого ученого Эрдала Арикана о возможностях «полярного кодирования» — способа повышения пропускной способности радиосигнала. Вэнь Тун прежде возглавлял лабораторию канадского производителя телекоммуникационного оборудования Nortel Networks, но канадская компания обанкротилась, и ему предложили перейти в китайскую компанию Huawei, которая под нового специалиста и его команду была готова открыть в Канаде исследовательский центр. Тогда-то Вэнь Тун и предложил работодателю обратить внимание на перспективные, на его взгляд, принципы «полярного кодирования».

Статья по теме: Huawei: рост вопреки санкциям

Ставка была сделана верно. На основе публично доступных идей Эрдала Арикана (который позже признавался, что на него, в свою очередь, оказали серьезное влияние работы советских ученых) Huawei сумела создать передовую технологию связи пятого поколения и стать мировым лидером по выпуску 5G-оборудования — даже несмотря на то, что в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил Huawei угрозой для безопасности Соединенных Штатов, обрушив на нее беспрецедентные технологические и экономические санкции. Одним из таких недружественных шагов стало задержание по запросу властей США в аэропорту канадского Ванкувера дочери основателя Huawei и главного финансового директора компании Мэн Ваньчжоу, которую отпустили из-под домашнего ареста только спустя два года.

Сейчас Трамп, начавший свою вторую каденцию, демонстрирует решимость снова применить принцип MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой») в отношении телекоммуникационных технологий и отодвинуть китайцев от лидерства в области 5G. Но удастся ли ему это?

Удержаться до конца гонки

Ранний старт и изматывающая гонка за лидерство в телекоммуникационных технологиях, которые быстро отходят в прошлое, — так можно охарактеризовать проблему западных стран в развитии решений сотовой связи. С 3 апреля 1973 года, когда инженер американской компании Motorola Мартин Купер (родился в семье иммигрантов из СССР) совершил первый в мире звонок по мобильному телефону, между США, Европой, Японией и Южной Кореей идет отчаянная борьба за доминирование в технологиях сотовой связи.

Поначалу первое место уверенно держали американцы. Первая сеть подвижной радиосвязи, рассчитанная на частных клиентов, была запущена 17 июня 1946 года в американском Сент-Луисе (штат Миссури) совместными усилиями компаний AT&T и Bell Telephone Laboratories (а московский инженер Леонид Куприянович создал в 1957 году опытный образец носимого автоматического мобильного радиотелефона ЛК-1, который, начав с габаритов прикроватной тумбочки, за год «съежился» до размера коробки папирос и веса в полкилограмма). Правда, прежде чем мобильные аппараты смогли появиться на массовом рынке, прошло еще три с половиной десятилетия, но и здесь американцы сохранили свой технологический задел: в 1984 году Motorola запустила сотовый телефон в массовое производство (в те времена он стоил умопомрачительные 4000 долларов) и стала ключевым производителем оборудования для появившейся в США связи первого поколения (1G), рассчитанной только на голосовое общение (имелся и потенциал передачи данных, но очень низкий — на уровне до 1,9 килобита в секунду).

Вскоре Америку стали догонять европейские конкуренты: второе поколение сотовой связи (2G) было запущено в 1991 году в Финляндии. Здесь уже можно было не только общаться голосом, но и передавать информацию со скоростью до 14,4 килобита в секунду за счет перехода на более высокие частоты, обладающие лучшими свойствами передачи данных (каждое последующее поколение сотовой связи, в том числе 5G, задействует все более высокий диапазон частот). Начали поднимать голову скандинавские телеком-гиганты — финская Nokia и шведская Ericsson. Третье поколение (3G), где скорость передачи данных составляла от 250 до 10 мегабит в секунду, появилось в 2001 году в Японии.

Американцы взяли реванш при внедрении 4G-технологий. В начале 2010-х годов телеком-операторы США AT&T и Verizon сумели одними из первых в мире создать широкую сеть 4G, которая кардинально улучшила скорость и объемы передачи информации по мобильной связи (скорость до одного гигабита в секунду). Прорывом в области связи оперативно воспользовались такие американские хайтек-гиганты, как Apple, Google, Facebook, Amazon, Netflix и др., которые создали новые сервисы, пользуясь появившейся возможностью быстрого обмена информацией между мобильными гаджетами. Но в конце 2010-х в дверь постучалась связь 5G, которую американская телеком-индустрия встретила прохладно, не угадав в ней коммерческого потенциала.

Перспективный стандарт

Зачем внедрять новое поколение мобильной связи, если текущее, казалось бы, и так обеспечивает высокие скорости передачи данных? Таким вопросом в отношении целесообразности развития 5G задавались не только в США, но и в других странах, в том числе в России. Тем более что в силу ряда особенностей развертывание сетей пятого поколения требует серьезных затрат. В технологиях 5G радиоволна как бы дробится на более мелкие диапазоны (это помогают делать упомянутые выше принципы «полярного кодирования»). В результате станции связи пятого поколения имеют меньший радиус покрытия, чем у четвертого: 0,5–2,5 км против 5–10. К тому же сигнал нового стандарта более чувствителен к помехам и хуже преодолевает препятствия в виде бетонных стен зданий. А значит, в условиях мегаполиса потребуется дополнительное количество базовых станций.

Но даже с учетом дополнительных инвестиций стандарт 5G оказался востребован и коммерчески оправдан. Во-первых, в таких сетях скорость передачи мобильных данных может быть в 100 раз выше — от 10 до 100 гигабит в секунду. Во-вторых, задержка передачи сигнала здесь принципиально более низкая, всего одна-две миллисекунды.

И эти характеристики оказались критически важны для многих высокотехнологических отраслей. Например, быстрая и без задержек передача данных необходима в телемедицине — скажем, во время удаленно проводимых сложных операций. Или для датчиков, которые собирают и отсылают сведения о состоянии человека. Связь 5G востребована на транспорте и в логистике, особенно в сфере беспилотных автомобилей, для управления которыми критична не только передача больших объемов информации (потоковое видео с камер), но и минимальные задержки при их пересылке на большие расстояния — в противном случае оператор в удаленном режиме не сможет моментально вмешаться в ситуацию на дороге. Быстрая связь пятого поколения позволяет роботизировать склады, на которых грузы все чаще перемещаются без участия человека, и использовать автономные устройства на других типах предприятий.

Стандарт все шире внедряется в системах умного города, облегчая управление коммунальной инфраструктурой, а также в области охраны и безопасности. Не строит забывать и о развлечениях: быстрая передача данных с минимальной задержкой приводит в восторг геймеров. Всего же, по оценкам PwC, общий экономический прирост от использования 5G в мире до 2030 года может составить 1,3 трлн долларов, их них 550 млрд придется на приложения для здравоохранения, 330 млрд — на интеллектуальное управление коммунальными услугами, 256 млрд — на потребительские медиаприложения.

Китайское лидерство

Таким образом, вопреки изначальному скепсису связь 5G последние несколько лет бурно развивается. Экспериментальные сети пятого поколения начали появляться в США, Канаде, Южной Корее, Японии, ряде европейских стран еще в 2018 году. Но лишь в Китае за последние пять лет они стали массовыми: в этой стране сейчас больше всего абонентов, пользующихся новым стандартом. Одновременно КНР удерживает лидерство в области выпуска 5G-оборудования.

В 2013 году упомянутый выше Вэнь Тун обратился в совет по инвестициям Huawei с просьбой выделить 600 млн долларов на исследования в области 5G. По его воспоминаниям, совет директоров компании принял решение о необходимом объеме финансирования в течение 20 минут. В результате сегодня Huawei владеет более чем двумя третями патентов, относящихся к технологиям «полярного кода», — в десятки раз больше, чем у конкурентов. Кстати, Эрдал Арикан, придумавший новый принцип работы сетей, в 2011 году основал свою небольшую компанию и обратился к американским компаниям Qualcomm и Seagate с предложением о сотрудничестве, однако те не проявили к нему интереса.

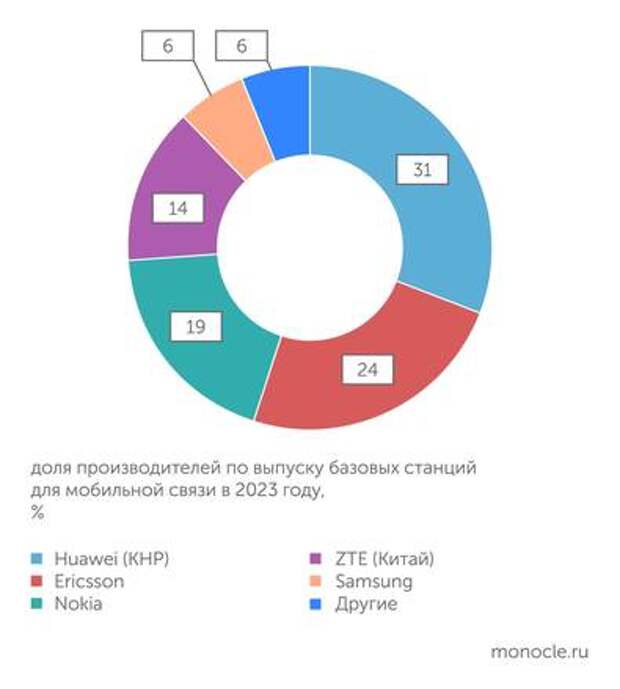

Сейчас примерно половина рынка оборудования для 5G в мире принадлежит китайцам. Согласно обзору аналитической компании Omdia, по результатам 2023 года на мировом рынке базовых станций для мобильной связи (из которых ключевая доля — это станции 5G) почти треть (31%) принадлежит Huawei. На втором месте расположилась шведская Ericsson (24%), далее идет финская Nokia (19%); замыкают пятерку лидеров китайская ZTE (14%) и корейская Samsung (6%) — см. график 1. И это несмотря на то, что США и ряд других стран (Великобритания, Австралия, Канада, Швеция, Япония) по указке Белого дома отказались от 5G-инфраструктуры на основе оборудования Huawei.

Новый виток борьбы за 5G

Шесть лет американских санкций против Huawei хоть и нанесли удар китайской корпорации, однако не смогли прервать ее движение к лидерству на телеком-рынке. Руководство компании в свое время говорило, что их предприятие похоже на самолет, в котором много пробоин от вражеских орудий, но который тем не менее продолжает полет. После ухода Трампа с поста президента Соединенных Штатов администрация Джо Байдена продолжила проводить политику против Huawei, но все же, не желая раздувать торговую войну с КНР, ослабила свое давление.

Умело обороняются и власти Китая. Например, после эпизода с задержанием в Канаде Мэн Ваньчжоу силовики арестовали канадских граждан Майкла Коврига и Майкла Спэйвора (в прессе их называли «два Майкла») — оба были освобождены после того, как топ-менеджера Huawei выпустили на свободу.

В 2021 году по сравнению с 2020-м глобальная выручка Huawei из-за санкций рухнула почти на 30%, до 640 млрд юаней. Но постепенно это падение отыгрывается: в 2023 году показатель достиг 700 млрд, продемонстрировав рост на уровне 9% к 2022-му. Ожидается, что по итогам 2024 года корпорация также окажется в плюсе, постепенно приближаясь к досанкционному уровню. Существенную помощь Huawei оказывает государство: почти с самого своего создания компания стала участником масштабной правительственной программы Made in Сhina. С 2015 года развитие телекоммуникационных технологий в стране поддерживается в рамках госпроекта «Цифровой Шелковый путь» (часть программы «Один пояс — один путь»), являющегося частью стратегии КНР по созданию цифровой инфраструктуры нового поколения и привлечению инвестиций.

Но, скорее всего, в ближайшее время давление на Huawei усилится: вернувшийся в Белый дом Трамп постарается вывести американские компании на лидерские позиции в сфере 5G. «На мой взгляд, администрация Трампа может предложить налоговые льготы, субсидии, гранты для стартапов и университетов США, занимающихся исследованиями в области 5G, — прогнозирует Николай Ситников, специалист по инновациям российской ИТ-компании RAMAX Group. — Важным шагом может стать упрощение доступа к спектру радиочастот, особенно в миллиметровом диапазоне: это ускорит развертывание сетей. Для ограничения китайской конкуренции Штаты могут усилить санкции против Huawei и ZTE, наложив ограничения на экспорт технологий, необходимых для производства 5G-оборудования. Параллельно можно ожидать дипломатического давления на союзников, чтобы те отказывались от китайского оборудования в пользу американских или европейских производителей».

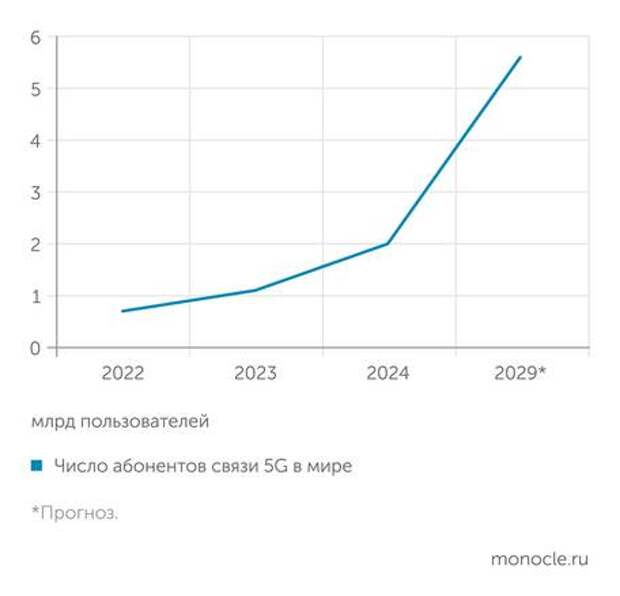

Теоретически Америка в состоянии переломить ситуацию с господством китайцев в сфере 5G: рынок этого стандарта только набирает обороты. Ericsson подсчитала, что в 2024 году общее число абонентов связи пятого поколения приблизилось к отметке 2 млрд пользователей (в 2023 году — 1,1 млрд). В ближайшие пять лет оно утроится, достигнув к 2029 году 5,6 млрд — 60% от общего числа абонентов сотовой связи (см. график 2).

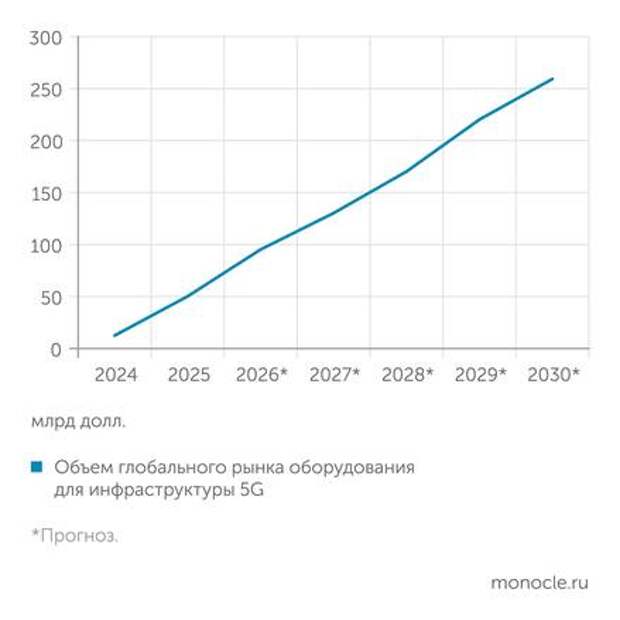

Соответственно, пока еще на начальной стадии развития находится и рынок оборудования. По данным международной консалтинговой компании NMSC, объем глобального рынка оборудования для инфраструктуры 5G в 2024 году оценивался в 12,3 млрд долларов, но через шесть лет он вырастет более чем в 20 раз — до 259 млрд (см. график 3).

При поддержке новой администрации США на значимую долю этого пирога могут претендовать американские компании Qualcomm, Cisco, VMware, а также Intel, Dell, Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle. По мнению наблюдателей, при ряде условий им вполне под силу наверстать технологическое отставание. «Китайские Huawei и ZTE за счет активной государственной поддержки и льготного кредитования заняли лидирующие позиции на рынке 5G. Чтобы отыграть отставание, компаниям в США потребуется увеличить внутренние инвестиции в НИОКР, поддержку новых стартапов, — отмечает Николай Ситников. — Оборудование для 5G требует передовых технологий в области микропроцессоров, антенн, программного обеспечения и систем передачи и хранения данных. Чтобы обеспечить минимальные задержки сигнала, нужна новая архитектура сетей, таких как MEC (Multi-Access Edge Computing), изменение существующих протоколов. К технологическим вызовам относится и разработка энергоэффективных решений для базовых станций, поскольку их массовое развертывание увеличивает нагрузку на энергосистему. Кроме того, необходимо обеспечить совместимость с уже существующими сетями и устройствами, что создает дополнительные сложности для производителей».

Россия: свой путь к 5G

Что касается нашей страны, то во вновь разгорающейся схватке за 5G между США и Китаем она оказывается в стороне, наметив собственный путь развития этих технологий. Россия долгое время топталась на месте: мешал нерешенный вопрос выделения частот. Дело в том, что диапазон частот 3,4–3,8 ГГц, который используется операторами 5G в большинстве стран мира, в РФ занят военными, и их позиции в отстаивании своего частотного ресурса особенно усилились после начала СВО. Только осенью прошлого года регулятор наконец принял решение отдать под 5G диапазон 4,4–4,99 ГГц. С технической точки зрения выделенные полосы радиочастот вполне способны обеспечить высокоскоростную передачу данных. Главное отличие у такого стандарта — отсутствие нужного оборудования от зарубежных производителей. Но это отличие должно стать и преимуществом в борьбе РФ за технологическую независимость, которая обострилась после ввода санкций на продажу телеком-оборудования.

В правительстве уже разработана и принята стратегия развития 5G в России. Согласно ее последней версии, развертывание связи пятого поколения в стране стартует в 2026 году, подготовительные работы начнутся в ближайшее время. И оборудование для этого планируется использовать отечественное. Первые серийные образцы уже появились, а массовое производство будет запущено в течение года. Начальные объемы выпуска предполагаются на уровне 30 тыс. базовых станций 5G в год, но затем они будут наращиваться до 100 тыс. единиц и более.

На роль поставщиков в РФ претендует ряд отечественных предприятий. Например, «Иртея», которая уже выпустила более сотни базовых станций, Yadro, «Протей» и др. Их представители утверждают, что обладают всеми необходимыми технологиями для изготовления 5G-оборудования, которое по качеству не отличается от зарубежного.

Правда, пока от операторов связи и других участников рынка поступают жалобы, что отечественная техника стоит дороже иностранной. «Российским технологиям 5G не хватает масштаба, а вслед за этим — инвестиций, инфраструктуры, квалифицированного персонала, — сетует Николай Ситников. — Тестовые пилотные зоны 5G в стране уже развернуты (в Москве на ВДНХ и в районе МГУ). Опытные партии оборудования выпускаются, но стоимость развертывания высока, а рентабельность низкая. Думаю, что преодолеть эти препятствия можно с помощью государственных программ поддержки в виде субсидий и налоговых льгот для производителей оборудования и операторов».

В ближайшие несколько лет станет понятно, смогут ли наши предприятия противостоять китайским и набирающим силу американским конкурентам. «Россия обозначила вектор на выстраивание технологической цепочки и стремится выпускать все 5G-оборудование самостоятельно, — рассказывает Вероника Антонова, заведующая кафедрой “Сети и системы фиксированной связи” Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). — Первые базовые 5G-станции “Иртея” выпускаются в городе Шуе Ивановской области, это стало возможным благодаря поддержке правительства РФ и дорожной карте “Современные и перспективные сети мобильной связи”. Еще недавно на ВДНХ открыли лабораторию для проверки совместимости базовых станций шуйского завода с 5G разных устройств и приборов. Ожидается, что к 2030 году сетями 5G будут обеспечены как минимум 16 городов, и вполне возможно, что к этому сроку мы выйдем на мировой уровень с полностью российским продуктом».

Свежие комментарии